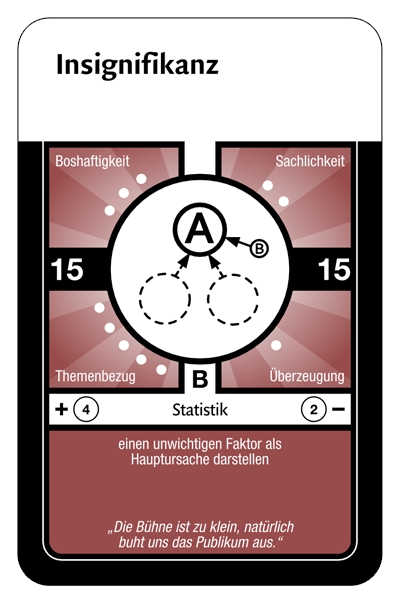

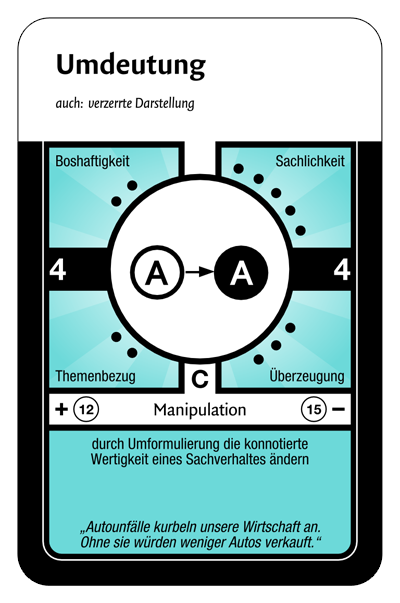

Ganz einfach - wo sonst bekommt man einmal eine so schöne Gelegenheit, das Rhetorische Quartett (Disclaimer: Eigenwerbung) aus der Tasche zu ziehen und mal gründlich Fehlschlüsse zu analysieren? Also, ran an den Speck.

Der Beitrag besteht aus 12 Sätzen und einigen Aufzählungskonstrukten, die keine Sätze sind. Der Autor hat eine Facebook-Fanpage, einen Wikipedia-Eintrag und offensichtlich einen Dachschaden. Seine Argumentation ist wirr, sprunghaft und so naiv, dass das doch irgendwie Satire sein muss. Dass sie es nicht ist, ist erschreckend - mit Journalismus hat der Beitrag nichts mehr gemein und erinnert allenfalls an einen konfusen, längst in die Unsichtbarkeit downgevoteten Spontanpost einer unmoderierten Kommentarspalte.

Lieber Edward Snowden,

Darf ich Ihnen erklären, warum Sie kein Asyl in Deutschland bekommen.

Grammatikalisch ist das eine Frage, wenn auch eine rhetorische, da Wagner fortfährt, seine "Erklärung" zu unterbreiten, ob er nun Erlaubnis dazu erhält oder nicht. Inhaltlich ist dieser Satz vor allem bevormundend. Wenn Franz Josef Wagner ernsthaft glaubt, Edward Snowden müsse sich von ihm irgendetwas erklären lassen, ist das an sich schon lustig. Dass Wagner an dieser Entscheidung selbst nicht beteiligt war, also gar nicht in einer Position ist, sie zu begründen, wiegt schon schwerer.

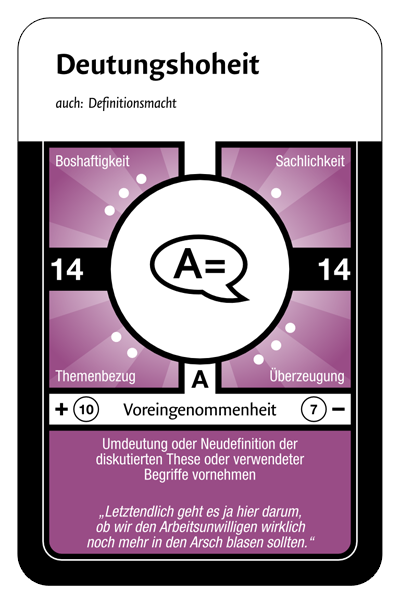

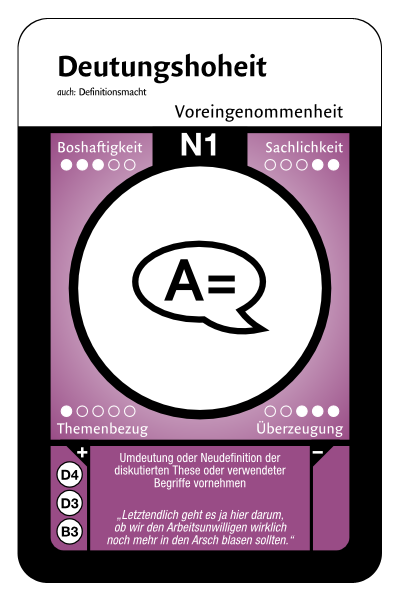

Grammatikalisch ist das eine Frage, wenn auch eine rhetorische, da Wagner fortfährt, seine "Erklärung" zu unterbreiten, ob er nun Erlaubnis dazu erhält oder nicht. Inhaltlich ist dieser Satz vor allem bevormundend. Wenn Franz Josef Wagner ernsthaft glaubt, Edward Snowden müsse sich von ihm irgendetwas erklären lassen, ist das an sich schon lustig. Dass Wagner an dieser Entscheidung selbst nicht beteiligt war, also gar nicht in einer Position ist, sie zu begründen, wiegt schon schwerer.Dass Wagner überhaupt in einem offenen Brief zu einer Erklärung ansetzt, erweckt den Anschein, Snowden selbst hätte diese Frage gestellt oder wäre an ihrer Beantwortung durch den Erklärenden interessiert. Die Absichtserklärung, hier jemandem etwas beizubringen, stellt den Autoren als Sachkundigen dar. Hier wird bereits zu Beginn der Argumentation ein Rahmen um diese gezogen, den Wagner selbst festlegt.

Korrekt müsste dieser Satz lauten: "Ich erkläre Ihnen jetzt, welche möglichen Gründe ich dafür sehe, dass Sie in Deutschland kein Asyl erhalten." Es handelt sich hier also nur um Spekulation. Dass diese auch sonst nicht gerade auf festen Füßen steht, sehen wir im Folgenden.

Sie bekommen kein Asyl, weil wir Amerika sind.

Dieser Satz hat keinerlei Aussagekraft, weil weder "wir" noch "Amerika" konkret definiert werden. Nehmen wir der Fairness halber einmal an, Wagner verwende "Amerika" hier umgangssprachlich als Synonym für die USA (ich entschuldige mich hiermit stellvertretend für Wagner bei Kanada, Süd- und Mittelamerika, sowie beim ganzen Kontinent, der sich diese Selbstzuschreibung durch Boulevardjournalisten schließlich nicht ausgesucht hat.)

Dieser Satz hat keinerlei Aussagekraft, weil weder "wir" noch "Amerika" konkret definiert werden. Nehmen wir der Fairness halber einmal an, Wagner verwende "Amerika" hier umgangssprachlich als Synonym für die USA (ich entschuldige mich hiermit stellvertretend für Wagner bei Kanada, Süd- und Mittelamerika, sowie beim ganzen Kontinent, der sich diese Selbstzuschreibung durch Boulevardjournalisten schließlich nicht ausgesucht hat.)Weiterhin ist es für die Analyse der Aussage nötig, "wir" zu interpretieren. Ein Bestandteil des wir ist durch die Person Wagners selbst gegeben, der ja aus Ich-Perspektive schreibt. Nun stellt sich die Frage, welche Gruppe oder Gemeinschaft er in sein wir mit einschließen möchte. Aus vergangenen Schlagzeilen der BILD, für die Wagner schreibt, lässt sich absehen, dass "wir" in diesem Medium entweder (seltener) für die BILD-Redaktion oder aber (meistens) für die deutsche Bevölkerung steht.

(Eine kurze Google-Suche zu "Bildzeitung wir" ergab neben "Wir sind Papst" auch "Der irre Deutsch-Libanese, der einen Supermarkt anzündete - Warum lassen wir uns von so einem terrorisieren?" - der erste Satz des entsprechenden Artikels lautet: "Dieser Mann empört ganz Deutschland". Besser kann man das meiner Meinung nach gar nicht illustrieren).

Um es kurz zu machen: wir sind nicht Amerika. Im Kontext gesehen kann hier angenommen werden, dass auch "sein" nicht gleich "sein" bedeuten soll, sondern politische Nähe meint, also Deutschland US-Amerikanische Interessen vertritt.

Um es kurz zu machen: wir sind nicht Amerika. Im Kontext gesehen kann hier angenommen werden, dass auch "sein" nicht gleich "sein" bedeuten soll, sondern politische Nähe meint, also Deutschland US-Amerikanische Interessen vertritt.Dieser Satz könnte also vielleicht heißen: "Sie haben meiner Meinung nach kein Asyl in Deutschland erhalten, weil Deutschland keine von den USA Verfolgten aufnimmt, da dies den internationalen Beziehungen schaden würde." In dieser Fassung ist das gar nicht so weit hergeholt. Wagners weitere Begründung lässt diese Interpretation jedoch unwahrscheinlich erscheinen.

Wir sind es, seit Amerika uns vor den Nazis befreit hat.

Zumindest jetzt ist das "wir" einigermaßen geklärt - die USA waren tatsächlich an der Befreiung Deutschlands beteiligt, auch wenn "Amerika hat uns von den Nazis befreit" eine extreme Vereinfachung darstellt, die zudem die anderen Alliierten sowie den Rest der am Krieg beteiligten Staaten und Territorien komplett ignoriert (der Begriff "Weltkrieg" wäre unzutreffend, hätte es sich nur um USA und Deutschland gehandelt).

Zumindest jetzt ist das "wir" einigermaßen geklärt - die USA waren tatsächlich an der Befreiung Deutschlands beteiligt, auch wenn "Amerika hat uns von den Nazis befreit" eine extreme Vereinfachung darstellt, die zudem die anderen Alliierten sowie den Rest der am Krieg beteiligten Staaten und Territorien komplett ignoriert (der Begriff "Weltkrieg" wäre unzutreffend, hätte es sich nur um USA und Deutschland gehandelt).Nun ist Deutschland allerdings schon eine Weile ein souveräner Staat. Eine vergangene Befreiung bedeutet nicht die Aufgabe politischer Unabhängigkeit, zumindest nicht mehr seit dem Ende der Besatzung. Auch Dankbarkeit sollte für eine moralische Angelegenheit - und Asyl ist immer eine moralische Frage - keine Rolle spielen. Recht und Unrecht heben sich nicht gegenseitig auf, so wie gute Taten schlechte nicht weniger schlecht machen.

[In den Kommentaren zur ursprünglichen Veröffentlichung dieses Textes fanden sich darüber hinaus Hinweise darauf, dass die Formulierung die Deutung zulässt, sowohl Amerika als auch die Nazis haben "uns" befreien wollen, nur sei Amerika eben schneller gewesen. Außerdem kann nicht die Rede davon sein, "wir" seien befreit worden - "wir" waren die Nazis, befreit wurden all diejenigen, die von ihnen - "uns" - unterdrückt und verfolgt wurden.]

Ja, vielleicht sind Sie der Gandhi des Internet, der Lech Walesa des Netzes.

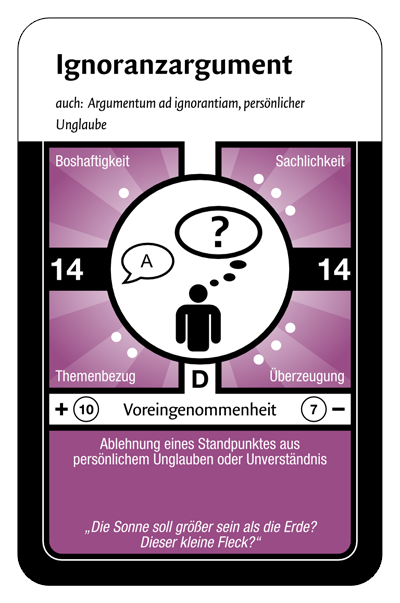

Es erschließt sich mir nicht, was Snowden mit Ghandi und Lech Walesa oder auch nur diese beiden miteinander zu tun haben.

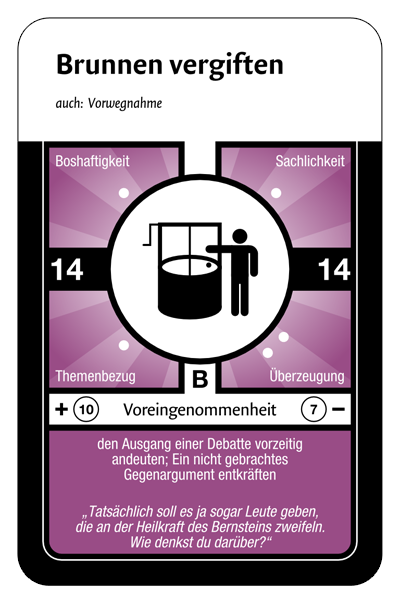

Es erschließt sich mir nicht, was Snowden mit Ghandi und Lech Walesa oder auch nur diese beiden miteinander zu tun haben.Das "Ja, vielleicht" am Anfang dieses Satzes lässt ihn wie ein Zitat erscheinen, dem Wagner die Möglichkeit einräumt, wahr zu sein. Das wirft die Frage auf, woher der Vergleich denn ursprünglich kommt - wer sagt das; wem stimmt Wagner hier vielleicht zu?

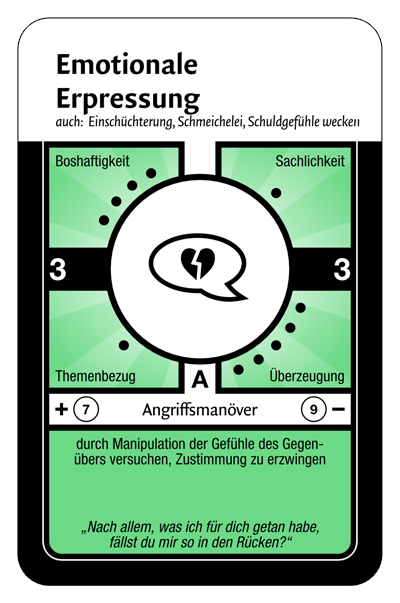

Die Formulierung legt nahe, dass es sich hier um ein Zugeständnis an Snowden, seinen Verdienst und seine Absichten handeln soll. Gleichzeitig ist aufgrund des Satzbaus ein "aber" im nächsten Satz bereits programmiert. Wagner ist hier sogar sehr geschickt: er erkennt eine Sichtweise als valide oder zumindest möglich an und nimmt so Andersdenkenden den Wind aus den Segeln. Gleichzeitig stellt er diesen doch recht integralen Punkt als nicht relevant dar.

Warum, sehen wir im nächsten Satz:

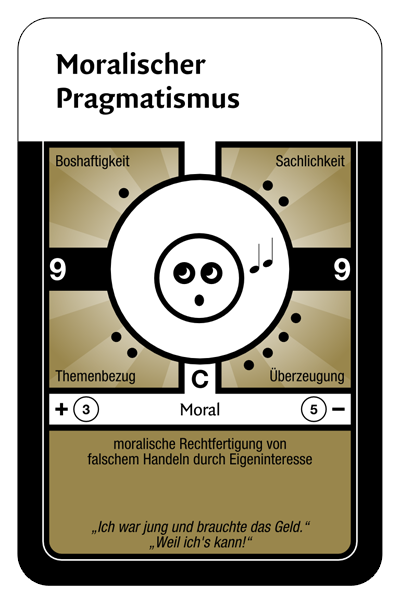

Aber ich liebe Amerika.

Hier findet sich das Hauptproblem des ganzen Beitrags - Deutschland soll einem politisch Verfolgten kein Asyl gewähren, weil Franz Josef Wagner Amerika liebt - das ist nicht nur hanebüchen, das zeugt auch von gravierendem Unvermögen, die eigene Wichtigkeit realistisch einzuschätzen.

Hier findet sich das Hauptproblem des ganzen Beitrags - Deutschland soll einem politisch Verfolgten kein Asyl gewähren, weil Franz Josef Wagner Amerika liebt - das ist nicht nur hanebüchen, das zeugt auch von gravierendem Unvermögen, die eigene Wichtigkeit realistisch einzuschätzen.Wagner mag seinen kleinen Beitrag zu Stammtischgesprächen der BILD-Leserschaft beitragen, seine Liebe zu "Amerika" kann in Asylverfahren jedoch getrost vernachlässigt werden. Ich würde Snowden schon allein daher gerne in Deutschland sehen, um mir Wagner vorzustellen, der entgeistert die Nachricht erhält und es nicht fassen kann: "Aber ... aber ich liebe Amerika!"

Ganz egal, wie man zur NSA, zu Überwachung und zum Veröffentlichen von geheimen Dokumenten steht - die persönliche Zuneigung eines Kolumnisten zu einem Kontinent hat in dieser Angelegenheit keinen Informationsgehalt. Wagner erklärt Snowden hier nicht, warum dieser in Deutschland kein Asyl bekommt. Er erklärt, warum er selbst ihm keines gewähren würde, obwohl er ihn mit diversen Friedensnobelpreisträgern vergleicht.

Ganz egal, wie man zur NSA, zu Überwachung und zum Veröffentlichen von geheimen Dokumenten steht - die persönliche Zuneigung eines Kolumnisten zu einem Kontinent hat in dieser Angelegenheit keinen Informationsgehalt. Wagner erklärt Snowden hier nicht, warum dieser in Deutschland kein Asyl bekommt. Er erklärt, warum er selbst ihm keines gewähren würde, obwohl er ihn mit diversen Friedensnobelpreisträgern vergleicht.Die Musicals.

Elvis.

Miami, New York.

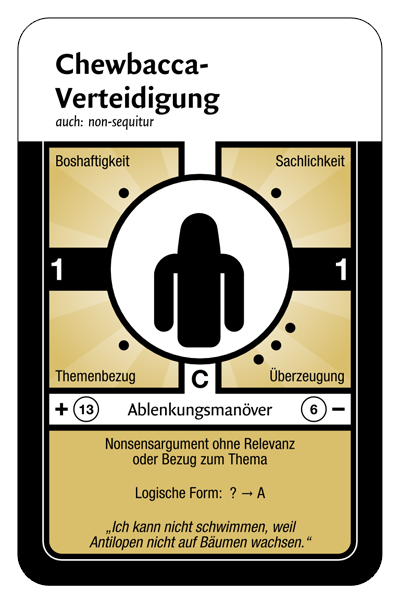

Hier nimmt Wagner Bezug auf das, was er an Amerika so liebt. Festzuhalten ist eigentlich nur, dass nichts davon auch nur im Geringsten mit Edward Snowden zu tun hat, und diese Auswahl für einen gesamten Staatenbund auch eher dürftig ist.

Hier nimmt Wagner Bezug auf das, was er an Amerika so liebt. Festzuhalten ist eigentlich nur, dass nichts davon auch nur im Geringsten mit Edward Snowden zu tun hat, und diese Auswahl für einen gesamten Staatenbund auch eher dürftig ist.So werden hier zwei Städte genannt, die stellvertretend für die gesamten USA herhalten müssen. Auch Elvis und Musicals sind nicht gerade repräsentativ für eine junge, doch recht vielschichtige Kultur.

Ich entscheide mich immer für Amerika. Amerika war meine Heimat, mein Dach.

Wagner scheint auf irgendeiner Ebene schon bewusst zu sein, dass er keine Aussage über die Motivation hinter der Enscheidung zum Asyl Snowdens treffen kann, und beruft sich auf den einzigen Menschen, dessen Beweggründe er genau kennt: sich selbst. Dass er sich - offenbar egal in welcher Frage - immer für Amerika entscheiden wird, kann man konsequent nennen oder undifferenziert.

Wagner scheint auf irgendeiner Ebene schon bewusst zu sein, dass er keine Aussage über die Motivation hinter der Enscheidung zum Asyl Snowdens treffen kann, und beruft sich auf den einzigen Menschen, dessen Beweggründe er genau kennt: sich selbst. Dass er sich - offenbar egal in welcher Frage - immer für Amerika entscheiden wird, kann man konsequent nennen oder undifferenziert. Dass ihm Amerika eine Heimat, ein Dach war, sei ihm unbenommen, auch wenn sein Wikipedia-Eintrag keinen längeren dortigen Aufenthalt erwähnt. Hier wird ein Bild von den USA gezeichnet, das kaum als allgemeingültig für "uns" bezeichnet werden kann.

Amerika ist mir lieber als Putin.

Ich übersetze: "Die USA sind mir lieber als Russland." Das ist besonders daher interessant, da "wir" ja "Amerika" "sind", seit "Amerika" "uns" von den Nazis befreit hat - nur dass eben auch Russland ganz maßgeblich und unter weit größeren Verlusten an dieser Befreiung beteiligt war und daher ähnlichen Anspruch auf bedingungslose Liebe haben sollte. Aber möglicherweise sind die Musicals dort einfach nicht so schön, und ein Miami gibt es in Russland auch nicht.

Ich übersetze: "Die USA sind mir lieber als Russland." Das ist besonders daher interessant, da "wir" ja "Amerika" "sind", seit "Amerika" "uns" von den Nazis befreit hat - nur dass eben auch Russland ganz maßgeblich und unter weit größeren Verlusten an dieser Befreiung beteiligt war und daher ähnlichen Anspruch auf bedingungslose Liebe haben sollte. Aber möglicherweise sind die Musicals dort einfach nicht so schön, und ein Miami gibt es in Russland auch nicht.

Armer Mensch im Niemandsland.

Zunächst nahm ich an, dass sich das auf Putin beziehen müsse, wahrscheinlicher ist jedoch, dass damit Snowden selbst gemeint ist. Wagner projiziert hier seine eigenen Gefühle auf Snowden, der ihm augenscheinlich leid tut - wenn auch nicht leid genug, um Musicals und Elvis zu verraten. Moskau als Millionenmetropole als "Niemandsland" zu bezeichen, ist allerdings auch eher gewagt.

Ich hoffe, dass Sie jemand da rausholt. Die UNO, die Menschenrechtsorganisationen.

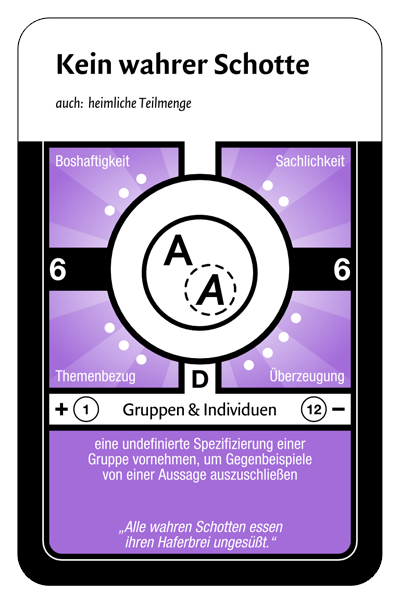

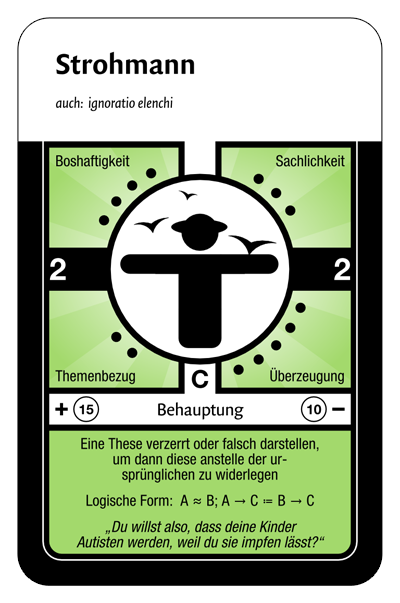

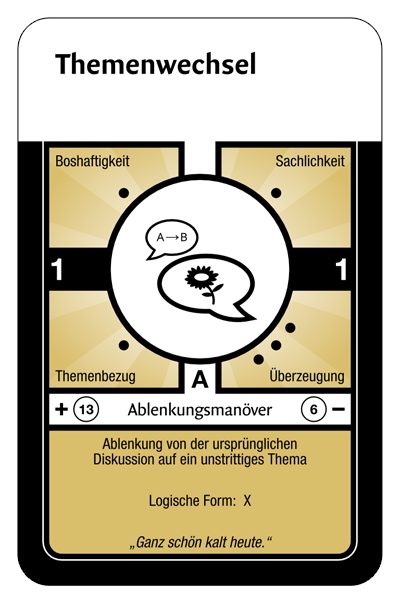

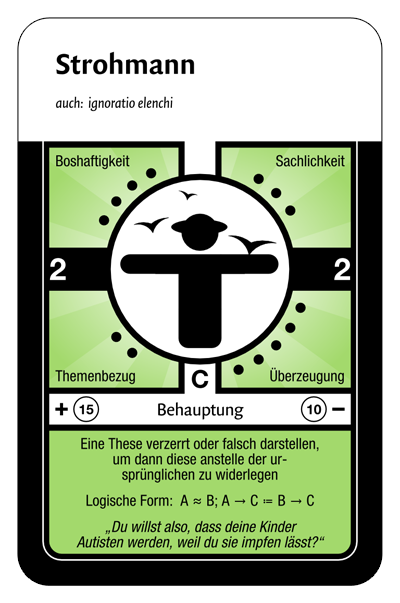

Für Amerika ist Snowden ein Verräter, für uns ist er ein Held.

Wagner verstrickt sich hier in Widersprüche: eben noch waren "wir" Amerika, jetzt ist Snowden aber für "uns" ein Held, für Amerika jedoch ein Verräter.Wie schön wäre es, wenn der Whistleblower glücklich in einem Bauernhaus lebt mit einer Freundin, die vielleicht schwanger wird. Und sie ein Kätzchen haben und alles gut wird.

Wie schön wäre es, wenn der Kolumnist den Konjunktiv beherrschte oder beherrschen würde, noch dazu, wo er sein Geld doch mit dem Schreiben verdient.Auch wenn es naheliegt, handelt es sich hierbei übrigens keinesfalls um Wuschdenken, jedenfalls nicht um Wunschdenken als Trugschluss. Das hätte eher so ausgesehen: "Bestimmt holt jemand Sie da raus, so dass Sie glücklich in einem Bauernhaus leben können mit einer Freundin, die vielleicht usw." Wagner unterstellt seinem Wunsch jedoch keine Erfüllung, und so habe ich an diesem Teil tatsächlich nichts weiter auszusetzen. Dass Wagners heteronormative vielleicht schwangere Bauernkätzchenfantasie möglicherweise nicht Snowdens eigener Vorstellung von Glück entspricht, ist schließlich unerheblich.

Herzlichst,

Ihr F. J. Wagner

Der Ehrlichkeit halber sei hier noch erwähnt, dass ich selbst zu einigen Argumentationstechniken gegriffen habe, die nicht besonders fair oder aussagekräftig sind.

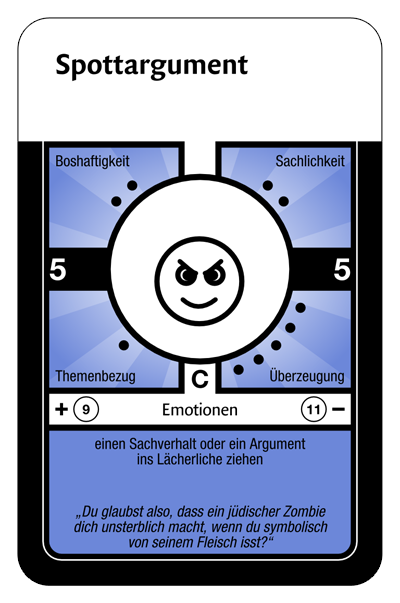

In erster Linie sind die meisten meiner Entgegnungen von Hohn und Spott geprägt. Ich stelle den Autor in lächerlicher Weise dar, überspitze seine Formulierungen dort, wo das noch möglich ist, und bereite seinen Beitrag zur Belustigung meiner Leser auf.

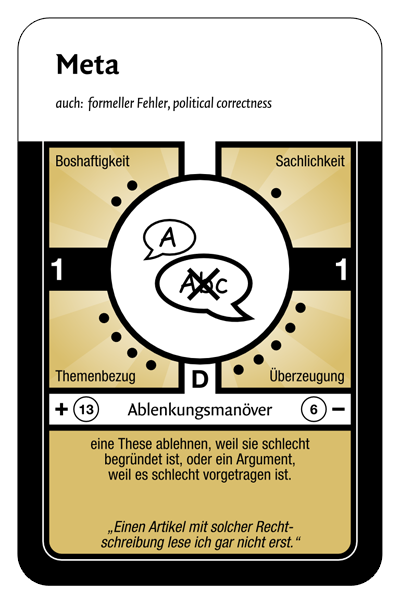

In erster Linie sind die meisten meiner Entgegnungen von Hohn und Spott geprägt. Ich stelle den Autor in lächerlicher Weise dar, überspitze seine Formulierungen dort, wo das noch möglich ist, und bereite seinen Beitrag zur Belustigung meiner Leser auf.Da nicht alle Sätze überhaupt Argumente sind, entkräfte ich diese selten an der Wurzel, sondern kritisiere ihre Form, ihren Stil und ihre Wortwahl.

Gelegentlich verstehe ich Wagner absichtlich zunächst falsch, um dann diese konstruierte Aussage ins Lächerliche zu ziehen.

Welchen Standpunkt Wagner auch immer zu vermitteln versucht, ist dieser durch diese Kritik natürlich nicht widerlegt.

Das hat mehr Spaß gemacht, als es sollte. In diesem Sinne: Vielen Dank, Franz Josef Wagner.

Herzlichst,

Ihr Klaus