Prostitution: zur verqueren Moral von Verboten

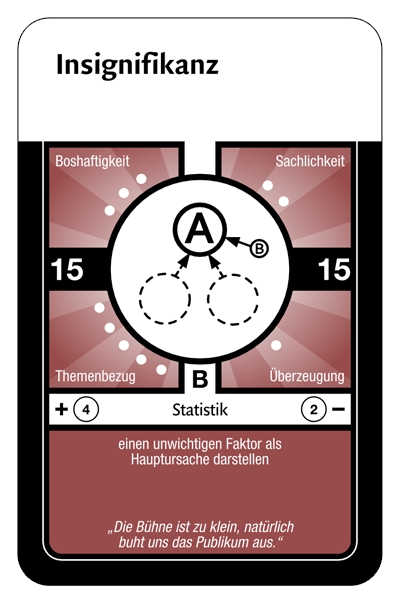

Seit langem will ich etwas zu Prostitution schreiben. Immer hält mich davon ab, dass ich Überzeugungen zu Wirksamkeit von Maßnahmen und gegenwärtigem Ausmaß von Menschenhandel und Zwangsprostitution schlecht belegen kann. Ich habe da mal eine Studie gelesen und Statistiken gesehen, und finde die nicht wieder, oder ich schiebe vor mir her, Zahlen und wissenschaftliche Arbeiten zu beschaffen und zu recherchieren. Ich habe die Fakten nicht parat.

Aber hier geht es nicht um Fakten, hier geht es um Moral - das zeigt der Tonfall der Debatte immer wieder und spiegelt sich in Argumenten auf allen Seiten. Und wenn es um Moral geht, lässt sich mein Standpunkt meist zusammenfassen mit "Lasst die Leute doch!". Menschen mit Verboten an etwas zu hindern, heißt, ihnen Freiwilligkeit zu verwehren, ihnen eine Option zu nehmen. Das geschieht nicht immer aus guten Gründen. Sollte es aber. Prinzipiell gehen wir in meiner Wunschvorstellung davon aus, dass alles erlaubt ist, und verbieten und regulieren dann dort, wo es nötig ist, und zwar evidenzbasiert und nicht auf Grundlage davon, was sich richtig anfühlt und was nicht. So gibt es für viele Berufe Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. Einen ganzen Berufszweig zu verbieten geht eigentlich nur dort, wo die gehandelte Ware oder Dienstleistung an sich illegal ist: Drogenhandel oder Auftragsmord, beispielsweise. Da Sex an sich erlaubt ist, würde ein Prostitutionsverbot de fakto bedeuten, dass man ihm keinen Geldwert zuweisen darf.

Wie absurd das ist, illustriert eine Studie, die untersucht, welche Gründe Menschen zu Sex bewegen. Darunter sind nicht nur Lust und Liebe zu finden, sondern auch Langeweile, Selbstbestätigung, das Vergnügen des Partners und Manipulation. Nicht immer ist das eigene oder gemeinsame Vergnügen also ausschlaggebend, und Sexualität im Tausch anzubieten ist nicht allzu ungewöhnlich: für Status, Symphatie, eine tiefere Bindung oder eben auch Geld. Dabei schließen sich diese Gründe nicht gegenseitig aus: Sex, den ich aus Liebe habe, kann mir durchaus auch Lust bereiten, und Sex, der einem erhöhten Status dient, kann mit einer tiefen Verbindung einhergehen. Beweggründe für menschliches Handeln sind in aller Regel komplex, und die Beweggründe anderer in Frage zu stellen, wie es in der Prostitutionsdebatte regelmäßig passiert, greift tief in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ein. Warum Menschen sich für Prostitution entscheiden, kann also Gegenstand der Debatte sein, aber niemals unterstellt werden.

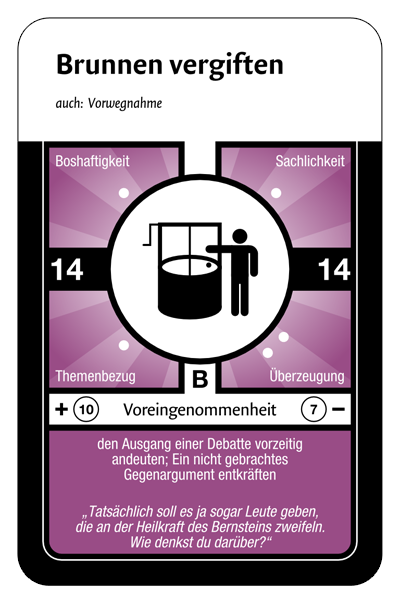

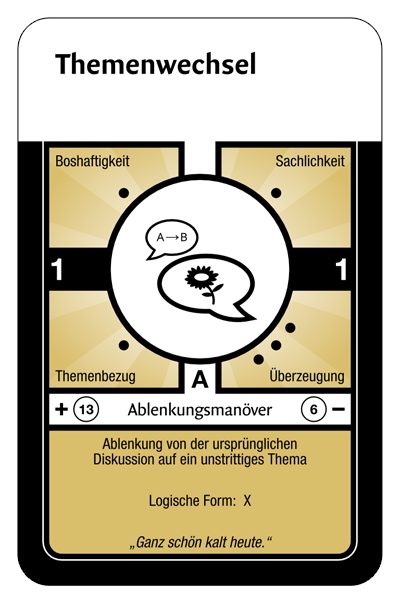

Weil es leider immer noch nötig ist, das direkt zu sagen: in der Prostitutionsdebatte geht es nicht um Zwangsprostitution oder Menschenhandel. Beides ist illegal und soll es auch bleiben. Auch kann nicht behauptet werden, dass es an harten Strafen mangelt: hier kommen Zwangsarbeit, Menschenhandel, Nötigung, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung zusammen: alles keine Kleinigkeiten. Man kann bessere Aufklärung, Beratungsstellen, intensivere Verfolgung und bessere personelle Ausstattung der ermittelnden Stellen fordern - stattdessen wird die Kriminalisierung der Prostitution insgesamt postuliert. Das ist ungefähr so, als wolle ich gegen Kinderarbeit in Fabriken vorgehen, indem ich Fabriken verbiete.

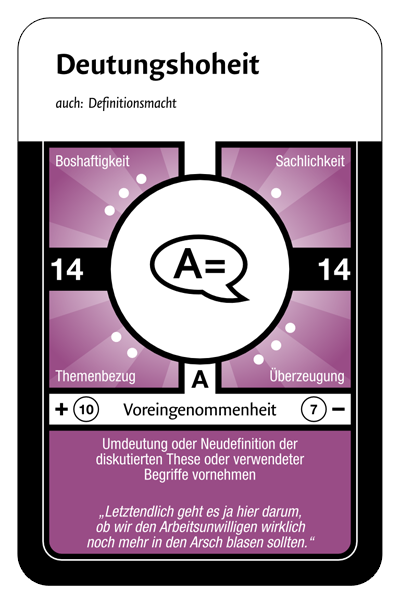

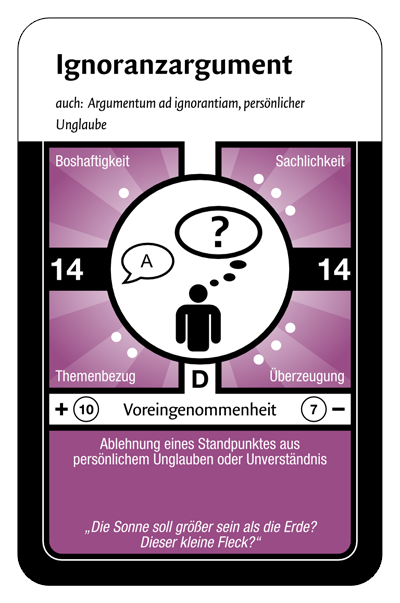

Ich halte die Problematik von Menschenhandel und Zwangsprostitution daher für vorgeschoben. Betroffene mögen mir verzeihen, dass ich hier über freiwillige Prostitution spreche.

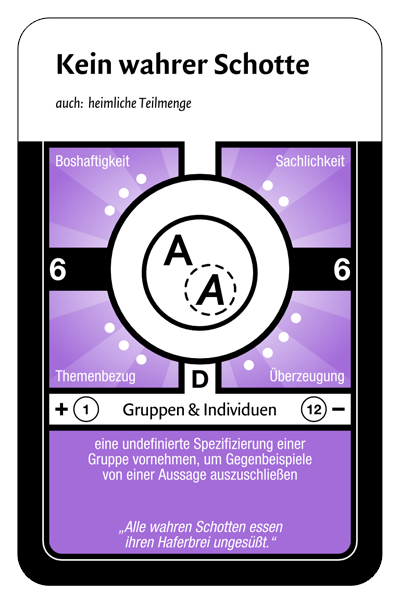

Gegen diese wird angeführt, sie reduziere Menschen auf Lustobjekte, wäre unwürdig, widerlich und niemand würde sie wirklich freiwillig ausüben. Das wirft die Frage auf, was eigentlich "wirklich" freiwillig bedeutet. Natürlich dürfte der Anteil derer, die dieser Arbeit zur Selbstverwirklichung nachgehen, eher gering sein. Dass das niemandem Spaß machen kann, ist allerdings Blödsinn: Sexarbeit setzt Anbieter sexueller Dienstleistungen in eine sexuelle Machtposition. Finanziell messbar begehrt zu werden, kann Selbstwertgefühl und auch Lust steigern. Geld für etwas zu bekommen, das üblicherweise kostenlos gehandelt wird, ist auch Zeichen von Wertschätzung für die angebotene Leistung. Die geschäftliche Abwicklung kann auch Fokus eines Fetisch sein. Und wenn wir von Menschenwürde sprechen: Als degradierend kann es sowohl empfunden werden, jemandem zu Diensten zu sein, als auch, jemanden bezahlen zu müssen.

Problematisch wird all das eigentlich nur, wenn Not ins Spiel kommt. Wie nötig muss man das Geld, das man auf diese Weise verdient, haben, damit nicht mehr von Freiwilligkeit ausgegangen werden kann? Und man kann ja davon ausgehen, dass sich Menschen in aller Regel vorrangig des Geldes wegen prostituieren - sonst hätten sie ja schließlich unbezahlten Sex. Nun servieren Menschen aber auch des Geldes wegen Burger, tragen Zeitungen aus oder reinigen Hotelzimmer. Das macht diese Tätigkeiten nicht weniger freiwillig. Gastarbeiter, die für Hungerlöhne Spargel stechen, Dienstleister, die auf Schritt und Tritt von Arbeitgebern überwacht werden und Praktikanten, die für leere Versprechungen zukünftiger Jobs in umkämpften Branchen Arbeitsschutz und Arbeitszeiten ignorieren und ignorieren lassen sind genauso Opfer von Ausbeutung - niemand käme auf den Gedanken, darum Spargel zu verbieten. Armutsprostitution bekämpft man nicht, indem man Prostitution, sondern Armut bekämpft. Illegale Zuwanderung von Sexarbeitern ist deshalb so groß, weil den Betroffenen legale Zuwanderung (oder legale Arbeit) nicht möglich ist. Kaum jemand lässt sein Zuhause und seine Familie zurück, der es nicht nötig hätte. Diese Not muss man bekämpfen, nicht die Linderung, der Leute hinterherreisen.

Klar ist, dass Menschen verschieden sind. Während Prostitution für den einen sexuelle Befreiung bedeutet, wäre sie für den anderen traumatisierend, und für den nächsten eine unangenehme, unliebsame Pflicht. Zu Prostitution darf niemand gezwungen werden, nicht mit Gewalt und nicht durch finanzielle Not. Nur, dass das im Prinzip auch für Callcenterarbeit gilt. Zwangsarbeit ist verboten und zumindest in Theorie gibt es die freie Berufswahl. Dass die Sanktionsmöglichkeiten von Hartz-IV und das Konstrukt von "zumutbarer Arbeit" das in der Praxis unterwandern, ist ein erhebliches Problem. Niemand will, dass Prostitution "zumutbare Arbeit" wird. Wie für andere Berufe auch gilt hier: das muss einem schon liegen. Und das muss man auch können.

Es ist ja auch so ein Vorurteil, dass Prostitution eine Art Notlösung wäre, die jedem offen stünde. Halt: die jeder Frau offen stünde. Ich habe bis jetzt bewusst darauf verzichtet, geschlechtsspezifisch zu werden: ein überwiegender Teil der Prostituierten mag weiblich sein, aber erstens betrifft die Debatte auch die männliche Minderheit, und zweitens macht es keinen Unterschied für die theoretische Zulässigkeit als Beruf. Dass es in der Regel Männer sind, die die Dienstleistungen von Frauen in Anspruch nehmen, ist historisch gewachsen aus einer zutiefst sexistischen Gesellschaft, die lange Zeit Männern das Einkommen für derartige Ausgaben und Frauen kaum andere Wege der Selbständigkeit eingeräumt hat. Dass es vereinzelt Männer unter den Anbietern und Frauen unter den Kunden gibt, sollte als Beleg dafür ausreichen, dass es sich dabei nicht um eine zwangsläufige, natürliche Konstellation handelt.

Im öffentlichen Bewusstsein gilt Prostitution jedenfalls als Zeichen extremer finanzieller Not - oder unnatürlicher moralischer Verdorbenheit. Letzteres ist so diskriminierend und menschenverachtend, dass ich darauf gar nicht weiter eingehe. Ersteres wertet die Qualifikation, die der Beruf erfordert, aber ebenfalls ab. Der Markt für "Leute, die, weil sie das Geld so dringend brauchen, widerstrebend Dinge mit sich machen lassen" ist längst nicht so groß wie der für Menschen, die wissen, was sie tun und darin gut sind. Und vergessen wir nicht, dass der potentielle Kundenkreis sehr schnell schrumpft, je mehr der Anbieter vom gängigen Schönheitsideal abweicht.

Gute Sexarbeit verdient Respekt. Nicht, weil Sexarbeiter der Menschheit einen großen Dienst erweisen oder zwangsläufig Schreckliches ertragen. Sondern weil jeder Mensch einen respektvollen Umgang mit Entscheidungen verdient, die niemandem schaden.

Denn wem schadet es eigentlich, dass sexuelle Handlungen angeboten werden? Fragt man Alice Schwarzer, lautet die Antwort: den Frauen. Weil die Verfügbarkeit des Angebots suggeriert, dass Frauen eine Ware seien, die man kaufen könne. Dass sich Schwarzer beharrlich weigert, den Unterschied von Waren und Dienstleistungen zu verstehen, ist schmerzhaft. Ich kaufe ja auch nicht den Masseur, der meine Rückenschmerzen beseitigt, dabei ist der Effekt ein ähnlicher: ich erwarte physisches Wohlbefinden für mein Geld, will entspannt und wohlgelaunt das Etablissement verlassen, und erkaufe mir Zufriedenheit, selbst wenn keine medizinische Indikation vorliegt, die die Prozedur notwenig machen würde.

Ohnehin wird oft die Frage gestellt, ob Prostitution ein Beruf wie jeder andere sei. Aber was ist denn "jeder andere" Beruf? Und: natürlich ist Prostitution irgendwie anders. So, wie viele Berufe irgendwie anders sind. Es wird immer gern der Anschein erweckt, man könne Prostitution mit nichts vergleichen. Dabei kann man! Ist ganz leicht!

Ich bin zum Beispiel nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, Prostituierte mit Soldaten zu vergleichen. Es gibt viele Menschen, die den Beruf und alle, die ihn ausüben, vehement ablehnen ("Soldaten sind Mörder"). Es ist unklar, ob er überhaupt gemacht werden muss, und Menschen, die ihn ergreifen, sehen sich einer Reihe Vorurteile ausgesetzt. Viele können es sich für sich selbst nicht vorstellen, und diejenigen, die es können, sind oft von romantisierten Darstellungen geprägt. Viele entscheiden sich vor allem der sicheren Existenz wegen dafür, oder aus anderen "schlechten" Gründen: Abenteuerlust, Heldenträume, Ziellosigkeit, Risikofreude. Nun kann man einlenken, dass Soldaten heutzutage nicht nur zum Töten ausgebildet werden. Ebenso geht es bei Prostitution aber nicht nur um Geschlechtsverkehr (Stichwort Soft Skills: Menschenkenntnis, Selbstvermarktung und vergessen wir nicht all die anderen Formen von Sexarbeit).

Trotzdem stellt sich erstaunlicherweise niemand, der diese Wahl selbst nie treffen würde, hin und erklärt, niemand könne freiwillig Soldat sein.

Wer jetzt auf die Idee kommt, ich wolle Sex mit Gewalt gleichsetzen: nehmen wir einmal Kunst. Verkauft ein Orchestermusiker seine Seele, weil er so spielen muss, wie es ihm Komponist und Dirigent vorgeben? Ist Musik nicht etwas, das vor allem mit Gefühl zu tun hat, eine Ausdrucksform für persönlichste Empfindungen? Lässt sich so etwas verkaufen, noch dazu, wo doch viele Menschen privat, unentgeltlich für- und miteinander singen und musizieren? Geht nicht der Zauber verloren, wenn man Fremde auf Zuruf zum eigenen Vergnügen performen lässt?

Was genau ist an Sex so anders, dass es so viel Unmut hervorruft, auch nur zu gestatten, dass Menschen ihn vermarkten?

Das Problem ist in der Sexualmoral zu finden. Der einzige Unterschied einer Prostituierten zu, sagen wir, einer Friseurin, ist die Art der Dienstleistung. Für jede andere Tätigkeit ist es legitim und wird auch so empfunden, Menschen zu bezahlen. Ich kann mir, sofern ich über die Mittel verfüge, die Wohnung putzen, das Fahrrad reparieren, den Hund Gassi führen und meinen Kindern Nachhilfe geben lassen. Aber auch, wenn es um reines Wohlbefinden geht, steht mir eine Vielzahl an Dienstleistern zur Auswahl, die sich gegen Geld meines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens annehmen: Schauspieler, "Alternativmediziner", Musiker, spirituelle Berater, Masseure, sie alle dienen dazu, dass ich etwas empfinde, dass es mir gut geht. Und niemand nimmt es mir übel, wenn ich keinen Gedanken an ihren Spaß dabei verschwende. Vor einer Pediküre wasche ich mir vermutlich die Füße und pflege einen höflichen Umgang mit meinem Dienstleister, aber ob dieser daran Spaß hat oder nicht oder tiefe Befriedigung, ja persönliche Befreiung dabei empfindet, geht mich nichts an - ich zahle schließlich für mein eigenes Wohlergehen. Was also ist an Sex anders?

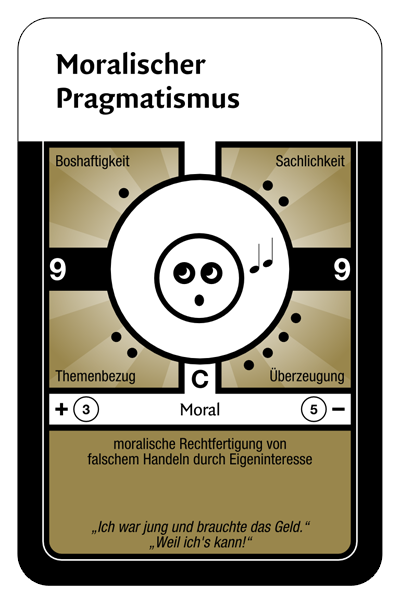

Hier kollidieren verschiedene Vorstellungen von Sex. Wer Jungfräulichkeit zu moralischer Reinheit stilisiert, Sex als Ausdrucksform von tiefer Zuneigung betrachtet, die es für besondere Menschen zu reservieren gilt oder Lust als Geschenk an die große Liebe (oder gar als notwendiges Übel zur Fortplanzung), wird mit Prostitution weder als Kunde noch als Anbieter etwas anfangen können. Wer Sex primär als physische Befriedigung eines Bedürfnisses sieht, hat mit einem Handel derselben üblicherweise weniger Schwierigkeiten - weder gegen Geld noch als sozialen Kitt. Es existieren mehrere, scheinbar widersprüchliche Narrative zu Sexarbeit, die verschiedenen Anschauungen und Erfahrungen geschuldet sind. Keine Seite profitiert davon, das Narrativ der anderen zu ignorieren. Prostitution kann Selbst- wie Fremdausbeutung sein, es kann genausogut eine Dienstleistung wie jede andere sein - je nachdem, wie das Empfinden der ausübenden Person dazu ist. Wir müssen zunächst akzeptieren, dass verschiedene Menschen verschiedene Realitäten erleben, und diese durch die Existenz anderer Erlebnisse nicht weniger real werden.

Dass eine Tätigkeit vielen Menschen, die sie ausüben, nicht gut täte, ist ein Werturteil über die freien Entscheidungen anderer und sehe ich damit als nicht zulässig an, danach Politik zu betreiben. Um grassierenden Problemen in der Prostitution zu begegnen, sind diese Werturteile nicht hilfreich. Ausbeutung, Not und schlechten Arbeitsbedingungen kann und muss man gegenübertreten, ohne das Stigma zu verschärfen. Die Kampagne Alice Schwarzers ist an dieser Stelle Teil des Problems.

Menschen, die zu gewalttätigen Partnern zurückkehren, wird diese Entscheidung, die für sie in der Regel nur Leid, finanzielle und emotionale Abhängigkeit und weitere Gewalt bedeutet, nicht von staatlicher Seite versagt. Ein solcher Vorschlag würde wegen seines unzulässigen Eingriffs in die Autonomie der betroffenen Menschen und der fremdbestimmten Zuschreibung, was gut und was schlecht für andere ist, sicher empört abgelehnt. Bei Prostitution hingegen ist die Zuschreibung der Opferrolle gang und gebe. Das muss aufhören.

Man muss sich bei politischen Forderungen immer fragen, was das Ziel sein soll, und ob die Forderung geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen oder ihm zumindest näher zu kommen. Geht es um weniger Prostitution? Ein respektvolleres Frauenbild in der Gesellschaft? Abschaffung von Objektifizierung? Von sexueller Repression?

Was ich fordere, ist die vollständige Legalisierung von Prostitution, und die Regulierung derselben durch Maßnahmen, die geeignet sind, Arbeitsbedingungen und Sicherheit tatsächlich zu verbessern - damit kennen sich andere Menschen besser aus, und an dieser Stelle lohnt es, die Forderungen der Sexarbeiter selbst anzusehen. [An dieser Stelle mussten tote Links leider entfernt werden. Einen Überblick über die Interessen von Sexarbeitern kann man sich beim Berufsverband Sexarbeit oder dem Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter verschaffen] Darüber hinaus zeigt das Thema auch andere Problemfelder auf: in der Einwanderungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Dass die Fakten- und Studienlage so dürftig ist, ist ebenfalls ein Alarmsignal: ich wünsche mir mehr Untersuchungen und damit mehr Möglichkeiten, Wirksamkeit und Unwirksamkeit von Regulierungsmaßnahmen zu überprüfen.

Ich weise darauf hin, dass ich trotz der ungewöhnlichen Länge dieses Posts kaum an der Oberfläche kratzen konnte. Ich habe weder über die Situation von Freiern noch der von Förderern der Prostitution gesprochen, auch alle anderen Formen der Sexarbeit ausgeklammert, nicht über Pornografie, Jugendschutz, Objektifizierung und Sexismus geschrieben und ohnehin nur den moralischen Aspekt eines Totalverbotes angerissen. All das gilt allerdings nicht nur für die Ausübung, sondern auch für die Inanspruchnahme der betreffenen Dienstleistungen. Freierbestrafung betrachte ich daher als dasselbe in grün.

Aber hier geht es nicht um Fakten, hier geht es um Moral - das zeigt der Tonfall der Debatte immer wieder und spiegelt sich in Argumenten auf allen Seiten. Und wenn es um Moral geht, lässt sich mein Standpunkt meist zusammenfassen mit "Lasst die Leute doch!". Menschen mit Verboten an etwas zu hindern, heißt, ihnen Freiwilligkeit zu verwehren, ihnen eine Option zu nehmen. Das geschieht nicht immer aus guten Gründen. Sollte es aber. Prinzipiell gehen wir in meiner Wunschvorstellung davon aus, dass alles erlaubt ist, und verbieten und regulieren dann dort, wo es nötig ist, und zwar evidenzbasiert und nicht auf Grundlage davon, was sich richtig anfühlt und was nicht. So gibt es für viele Berufe Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. Einen ganzen Berufszweig zu verbieten geht eigentlich nur dort, wo die gehandelte Ware oder Dienstleistung an sich illegal ist: Drogenhandel oder Auftragsmord, beispielsweise. Da Sex an sich erlaubt ist, würde ein Prostitutionsverbot de fakto bedeuten, dass man ihm keinen Geldwert zuweisen darf.

Wie absurd das ist, illustriert eine Studie, die untersucht, welche Gründe Menschen zu Sex bewegen. Darunter sind nicht nur Lust und Liebe zu finden, sondern auch Langeweile, Selbstbestätigung, das Vergnügen des Partners und Manipulation. Nicht immer ist das eigene oder gemeinsame Vergnügen also ausschlaggebend, und Sexualität im Tausch anzubieten ist nicht allzu ungewöhnlich: für Status, Symphatie, eine tiefere Bindung oder eben auch Geld. Dabei schließen sich diese Gründe nicht gegenseitig aus: Sex, den ich aus Liebe habe, kann mir durchaus auch Lust bereiten, und Sex, der einem erhöhten Status dient, kann mit einer tiefen Verbindung einhergehen. Beweggründe für menschliches Handeln sind in aller Regel komplex, und die Beweggründe anderer in Frage zu stellen, wie es in der Prostitutionsdebatte regelmäßig passiert, greift tief in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ein. Warum Menschen sich für Prostitution entscheiden, kann also Gegenstand der Debatte sein, aber niemals unterstellt werden.

Weil es leider immer noch nötig ist, das direkt zu sagen: in der Prostitutionsdebatte geht es nicht um Zwangsprostitution oder Menschenhandel. Beides ist illegal und soll es auch bleiben. Auch kann nicht behauptet werden, dass es an harten Strafen mangelt: hier kommen Zwangsarbeit, Menschenhandel, Nötigung, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung zusammen: alles keine Kleinigkeiten. Man kann bessere Aufklärung, Beratungsstellen, intensivere Verfolgung und bessere personelle Ausstattung der ermittelnden Stellen fordern - stattdessen wird die Kriminalisierung der Prostitution insgesamt postuliert. Das ist ungefähr so, als wolle ich gegen Kinderarbeit in Fabriken vorgehen, indem ich Fabriken verbiete.

Ich halte die Problematik von Menschenhandel und Zwangsprostitution daher für vorgeschoben. Betroffene mögen mir verzeihen, dass ich hier über freiwillige Prostitution spreche.

Gegen diese wird angeführt, sie reduziere Menschen auf Lustobjekte, wäre unwürdig, widerlich und niemand würde sie wirklich freiwillig ausüben. Das wirft die Frage auf, was eigentlich "wirklich" freiwillig bedeutet. Natürlich dürfte der Anteil derer, die dieser Arbeit zur Selbstverwirklichung nachgehen, eher gering sein. Dass das niemandem Spaß machen kann, ist allerdings Blödsinn: Sexarbeit setzt Anbieter sexueller Dienstleistungen in eine sexuelle Machtposition. Finanziell messbar begehrt zu werden, kann Selbstwertgefühl und auch Lust steigern. Geld für etwas zu bekommen, das üblicherweise kostenlos gehandelt wird, ist auch Zeichen von Wertschätzung für die angebotene Leistung. Die geschäftliche Abwicklung kann auch Fokus eines Fetisch sein. Und wenn wir von Menschenwürde sprechen: Als degradierend kann es sowohl empfunden werden, jemandem zu Diensten zu sein, als auch, jemanden bezahlen zu müssen.

Problematisch wird all das eigentlich nur, wenn Not ins Spiel kommt. Wie nötig muss man das Geld, das man auf diese Weise verdient, haben, damit nicht mehr von Freiwilligkeit ausgegangen werden kann? Und man kann ja davon ausgehen, dass sich Menschen in aller Regel vorrangig des Geldes wegen prostituieren - sonst hätten sie ja schließlich unbezahlten Sex. Nun servieren Menschen aber auch des Geldes wegen Burger, tragen Zeitungen aus oder reinigen Hotelzimmer. Das macht diese Tätigkeiten nicht weniger freiwillig. Gastarbeiter, die für Hungerlöhne Spargel stechen, Dienstleister, die auf Schritt und Tritt von Arbeitgebern überwacht werden und Praktikanten, die für leere Versprechungen zukünftiger Jobs in umkämpften Branchen Arbeitsschutz und Arbeitszeiten ignorieren und ignorieren lassen sind genauso Opfer von Ausbeutung - niemand käme auf den Gedanken, darum Spargel zu verbieten. Armutsprostitution bekämpft man nicht, indem man Prostitution, sondern Armut bekämpft. Illegale Zuwanderung von Sexarbeitern ist deshalb so groß, weil den Betroffenen legale Zuwanderung (oder legale Arbeit) nicht möglich ist. Kaum jemand lässt sein Zuhause und seine Familie zurück, der es nicht nötig hätte. Diese Not muss man bekämpfen, nicht die Linderung, der Leute hinterherreisen.

Klar ist, dass Menschen verschieden sind. Während Prostitution für den einen sexuelle Befreiung bedeutet, wäre sie für den anderen traumatisierend, und für den nächsten eine unangenehme, unliebsame Pflicht. Zu Prostitution darf niemand gezwungen werden, nicht mit Gewalt und nicht durch finanzielle Not. Nur, dass das im Prinzip auch für Callcenterarbeit gilt. Zwangsarbeit ist verboten und zumindest in Theorie gibt es die freie Berufswahl. Dass die Sanktionsmöglichkeiten von Hartz-IV und das Konstrukt von "zumutbarer Arbeit" das in der Praxis unterwandern, ist ein erhebliches Problem. Niemand will, dass Prostitution "zumutbare Arbeit" wird. Wie für andere Berufe auch gilt hier: das muss einem schon liegen. Und das muss man auch können.

Es ist ja auch so ein Vorurteil, dass Prostitution eine Art Notlösung wäre, die jedem offen stünde. Halt: die jeder Frau offen stünde. Ich habe bis jetzt bewusst darauf verzichtet, geschlechtsspezifisch zu werden: ein überwiegender Teil der Prostituierten mag weiblich sein, aber erstens betrifft die Debatte auch die männliche Minderheit, und zweitens macht es keinen Unterschied für die theoretische Zulässigkeit als Beruf. Dass es in der Regel Männer sind, die die Dienstleistungen von Frauen in Anspruch nehmen, ist historisch gewachsen aus einer zutiefst sexistischen Gesellschaft, die lange Zeit Männern das Einkommen für derartige Ausgaben und Frauen kaum andere Wege der Selbständigkeit eingeräumt hat. Dass es vereinzelt Männer unter den Anbietern und Frauen unter den Kunden gibt, sollte als Beleg dafür ausreichen, dass es sich dabei nicht um eine zwangsläufige, natürliche Konstellation handelt.

Im öffentlichen Bewusstsein gilt Prostitution jedenfalls als Zeichen extremer finanzieller Not - oder unnatürlicher moralischer Verdorbenheit. Letzteres ist so diskriminierend und menschenverachtend, dass ich darauf gar nicht weiter eingehe. Ersteres wertet die Qualifikation, die der Beruf erfordert, aber ebenfalls ab. Der Markt für "Leute, die, weil sie das Geld so dringend brauchen, widerstrebend Dinge mit sich machen lassen" ist längst nicht so groß wie der für Menschen, die wissen, was sie tun und darin gut sind. Und vergessen wir nicht, dass der potentielle Kundenkreis sehr schnell schrumpft, je mehr der Anbieter vom gängigen Schönheitsideal abweicht.

Gute Sexarbeit verdient Respekt. Nicht, weil Sexarbeiter der Menschheit einen großen Dienst erweisen oder zwangsläufig Schreckliches ertragen. Sondern weil jeder Mensch einen respektvollen Umgang mit Entscheidungen verdient, die niemandem schaden.

Denn wem schadet es eigentlich, dass sexuelle Handlungen angeboten werden? Fragt man Alice Schwarzer, lautet die Antwort: den Frauen. Weil die Verfügbarkeit des Angebots suggeriert, dass Frauen eine Ware seien, die man kaufen könne. Dass sich Schwarzer beharrlich weigert, den Unterschied von Waren und Dienstleistungen zu verstehen, ist schmerzhaft. Ich kaufe ja auch nicht den Masseur, der meine Rückenschmerzen beseitigt, dabei ist der Effekt ein ähnlicher: ich erwarte physisches Wohlbefinden für mein Geld, will entspannt und wohlgelaunt das Etablissement verlassen, und erkaufe mir Zufriedenheit, selbst wenn keine medizinische Indikation vorliegt, die die Prozedur notwenig machen würde.

Ohnehin wird oft die Frage gestellt, ob Prostitution ein Beruf wie jeder andere sei. Aber was ist denn "jeder andere" Beruf? Und: natürlich ist Prostitution irgendwie anders. So, wie viele Berufe irgendwie anders sind. Es wird immer gern der Anschein erweckt, man könne Prostitution mit nichts vergleichen. Dabei kann man! Ist ganz leicht!

Ich bin zum Beispiel nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, Prostituierte mit Soldaten zu vergleichen. Es gibt viele Menschen, die den Beruf und alle, die ihn ausüben, vehement ablehnen ("Soldaten sind Mörder"). Es ist unklar, ob er überhaupt gemacht werden muss, und Menschen, die ihn ergreifen, sehen sich einer Reihe Vorurteile ausgesetzt. Viele können es sich für sich selbst nicht vorstellen, und diejenigen, die es können, sind oft von romantisierten Darstellungen geprägt. Viele entscheiden sich vor allem der sicheren Existenz wegen dafür, oder aus anderen "schlechten" Gründen: Abenteuerlust, Heldenträume, Ziellosigkeit, Risikofreude. Nun kann man einlenken, dass Soldaten heutzutage nicht nur zum Töten ausgebildet werden. Ebenso geht es bei Prostitution aber nicht nur um Geschlechtsverkehr (Stichwort Soft Skills: Menschenkenntnis, Selbstvermarktung und vergessen wir nicht all die anderen Formen von Sexarbeit).

Trotzdem stellt sich erstaunlicherweise niemand, der diese Wahl selbst nie treffen würde, hin und erklärt, niemand könne freiwillig Soldat sein.

Wer jetzt auf die Idee kommt, ich wolle Sex mit Gewalt gleichsetzen: nehmen wir einmal Kunst. Verkauft ein Orchestermusiker seine Seele, weil er so spielen muss, wie es ihm Komponist und Dirigent vorgeben? Ist Musik nicht etwas, das vor allem mit Gefühl zu tun hat, eine Ausdrucksform für persönlichste Empfindungen? Lässt sich so etwas verkaufen, noch dazu, wo doch viele Menschen privat, unentgeltlich für- und miteinander singen und musizieren? Geht nicht der Zauber verloren, wenn man Fremde auf Zuruf zum eigenen Vergnügen performen lässt?

Was genau ist an Sex so anders, dass es so viel Unmut hervorruft, auch nur zu gestatten, dass Menschen ihn vermarkten?

Das Problem ist in der Sexualmoral zu finden. Der einzige Unterschied einer Prostituierten zu, sagen wir, einer Friseurin, ist die Art der Dienstleistung. Für jede andere Tätigkeit ist es legitim und wird auch so empfunden, Menschen zu bezahlen. Ich kann mir, sofern ich über die Mittel verfüge, die Wohnung putzen, das Fahrrad reparieren, den Hund Gassi führen und meinen Kindern Nachhilfe geben lassen. Aber auch, wenn es um reines Wohlbefinden geht, steht mir eine Vielzahl an Dienstleistern zur Auswahl, die sich gegen Geld meines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens annehmen: Schauspieler, "Alternativmediziner", Musiker, spirituelle Berater, Masseure, sie alle dienen dazu, dass ich etwas empfinde, dass es mir gut geht. Und niemand nimmt es mir übel, wenn ich keinen Gedanken an ihren Spaß dabei verschwende. Vor einer Pediküre wasche ich mir vermutlich die Füße und pflege einen höflichen Umgang mit meinem Dienstleister, aber ob dieser daran Spaß hat oder nicht oder tiefe Befriedigung, ja persönliche Befreiung dabei empfindet, geht mich nichts an - ich zahle schließlich für mein eigenes Wohlergehen. Was also ist an Sex anders?

Hier kollidieren verschiedene Vorstellungen von Sex. Wer Jungfräulichkeit zu moralischer Reinheit stilisiert, Sex als Ausdrucksform von tiefer Zuneigung betrachtet, die es für besondere Menschen zu reservieren gilt oder Lust als Geschenk an die große Liebe (oder gar als notwendiges Übel zur Fortplanzung), wird mit Prostitution weder als Kunde noch als Anbieter etwas anfangen können. Wer Sex primär als physische Befriedigung eines Bedürfnisses sieht, hat mit einem Handel derselben üblicherweise weniger Schwierigkeiten - weder gegen Geld noch als sozialen Kitt. Es existieren mehrere, scheinbar widersprüchliche Narrative zu Sexarbeit, die verschiedenen Anschauungen und Erfahrungen geschuldet sind. Keine Seite profitiert davon, das Narrativ der anderen zu ignorieren. Prostitution kann Selbst- wie Fremdausbeutung sein, es kann genausogut eine Dienstleistung wie jede andere sein - je nachdem, wie das Empfinden der ausübenden Person dazu ist. Wir müssen zunächst akzeptieren, dass verschiedene Menschen verschiedene Realitäten erleben, und diese durch die Existenz anderer Erlebnisse nicht weniger real werden.

Dass eine Tätigkeit vielen Menschen, die sie ausüben, nicht gut täte, ist ein Werturteil über die freien Entscheidungen anderer und sehe ich damit als nicht zulässig an, danach Politik zu betreiben. Um grassierenden Problemen in der Prostitution zu begegnen, sind diese Werturteile nicht hilfreich. Ausbeutung, Not und schlechten Arbeitsbedingungen kann und muss man gegenübertreten, ohne das Stigma zu verschärfen. Die Kampagne Alice Schwarzers ist an dieser Stelle Teil des Problems.

Menschen, die zu gewalttätigen Partnern zurückkehren, wird diese Entscheidung, die für sie in der Regel nur Leid, finanzielle und emotionale Abhängigkeit und weitere Gewalt bedeutet, nicht von staatlicher Seite versagt. Ein solcher Vorschlag würde wegen seines unzulässigen Eingriffs in die Autonomie der betroffenen Menschen und der fremdbestimmten Zuschreibung, was gut und was schlecht für andere ist, sicher empört abgelehnt. Bei Prostitution hingegen ist die Zuschreibung der Opferrolle gang und gebe. Das muss aufhören.

Man muss sich bei politischen Forderungen immer fragen, was das Ziel sein soll, und ob die Forderung geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen oder ihm zumindest näher zu kommen. Geht es um weniger Prostitution? Ein respektvolleres Frauenbild in der Gesellschaft? Abschaffung von Objektifizierung? Von sexueller Repression?

Was ich fordere, ist die vollständige Legalisierung von Prostitution, und die Regulierung derselben durch Maßnahmen, die geeignet sind, Arbeitsbedingungen und Sicherheit tatsächlich zu verbessern - damit kennen sich andere Menschen besser aus, und an dieser Stelle lohnt es, die Forderungen der Sexarbeiter selbst anzusehen. [An dieser Stelle mussten tote Links leider entfernt werden. Einen Überblick über die Interessen von Sexarbeitern kann man sich beim Berufsverband Sexarbeit oder dem Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter verschaffen] Darüber hinaus zeigt das Thema auch andere Problemfelder auf: in der Einwanderungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Dass die Fakten- und Studienlage so dürftig ist, ist ebenfalls ein Alarmsignal: ich wünsche mir mehr Untersuchungen und damit mehr Möglichkeiten, Wirksamkeit und Unwirksamkeit von Regulierungsmaßnahmen zu überprüfen.

Ich weise darauf hin, dass ich trotz der ungewöhnlichen Länge dieses Posts kaum an der Oberfläche kratzen konnte. Ich habe weder über die Situation von Freiern noch der von Förderern der Prostitution gesprochen, auch alle anderen Formen der Sexarbeit ausgeklammert, nicht über Pornografie, Jugendschutz, Objektifizierung und Sexismus geschrieben und ohnehin nur den moralischen Aspekt eines Totalverbotes angerissen. All das gilt allerdings nicht nur für die Ausübung, sondern auch für die Inanspruchnahme der betreffenen Dienstleistungen. Freierbestrafung betrachte ich daher als dasselbe in grün.